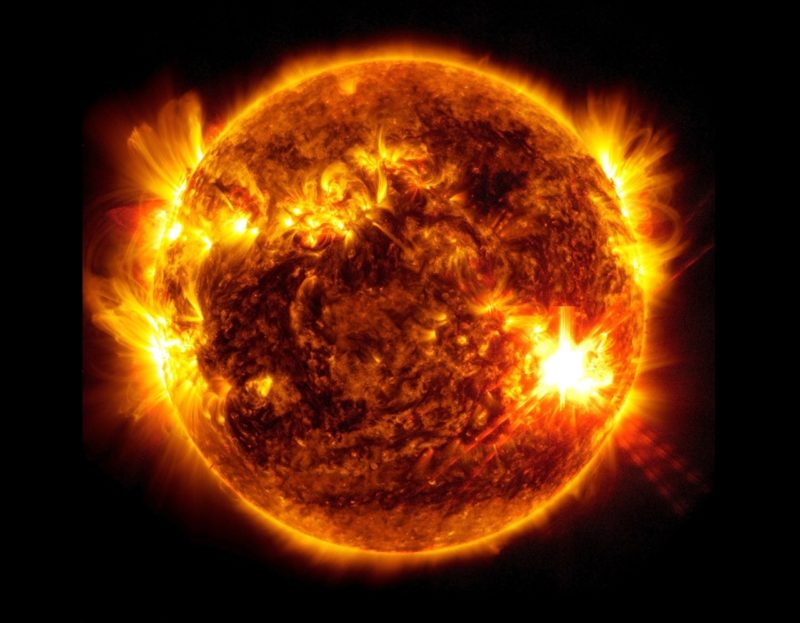

熾熱的太陽表面,一種奇特現象長期困擾天文學家:被加熱到數百萬度的超高溫氣體冷卻、凝結並像雨滴一樣重新落回太陽表面,稱為「日冕雨」,背後物理機制一直是個謎,直到最近,夏威夷大學團隊終於破解日冕雨謎團。

日冕雨發生於溫度高達數百萬度的太陽日冕(最外層大氣),這些「雨滴」並非由水構成,而是由溫度較低、密度較大的帶電電漿團組成,在強大太陽磁場作用下,巨大日冕環從太陽表面拱起,延伸至數萬公里高空,位於環頂的超高溫電漿有時會迅速冷卻、密度增加,然後在引力作用下以驚人速度像雨滴沿磁力線落回太陽表面。

數十年來,科學家只知道日冕雨通常出現在太陽耀斑發生後,儘管進行大量研究,日冕雨仍然神秘,難以建模解釋日冕雨如何在太陽耀斑期間迅速形成。

現在夏威夷大學團隊新研究揭示日冕雨形成條件,很可能取決於太陽日冕內元素不均勻分佈驅動的物質流。

過去理論假設日冕層各種元素在空間、時間上分布恆定,因此早期模型需經歷數小時甚至數天加熱條件才能解釋日冕雨,但事實並非如此,當研究人員假設鐵、矽、鎂等元素在日冕層隨時間快速流動變化,新模擬結果就符合我們實際觀察到的太陽情況。

研究人員指出,不同元素的豐度變化還會使輻射能量損失,導致日冕環頂部溫度急劇下降,引發失控的電漿冷卻效應,從而促成日冕雨。

這項研究表明當前太陽模型還有巨大改進空間,一些我們感到奇怪的太陽行為可能不是全新物理現象,只是過往理論假設有誤。

新論文發表在《天文物理期刊》(The Astrophysical Journal)。