長久以來,教科書總把靈長類的起源與熱帶雨林劃上等號,但一項由英國雷丁大學主導的新研究顛覆了這個觀點。科學家透過化石紀錄與統計模型,重建了 6,500 萬至 4,780 萬年前古代靈長類的棲地,結果顯示牠們最早可能生活在北美洲嚴寒多變的環境中,而非溫暖潮濕的叢林。

研究指出,最早的靈長類祖先棲息地四季分明:夏季炎熱,冬季則嚴寒結冰。這意味著牠們必須具備強大的適應力,甚至可能像現今的馬達加斯加侏儒狐猴一樣,以「冬眠」的方式度過寒冬。這種在極端環境下的生存策略,或許正是靈長類後來能廣泛擴散、快速演化的重要推手。

研究團隊分析了不同時期靈長類的氣候轉換路徑:最初從寒冷氣候出發,逐步過渡到溫帶,再進入乾燥環境,最後才抵達熱帶雨林。換句話說,熱帶並非靈長類的起點,而是演化旅程的「終點站」。

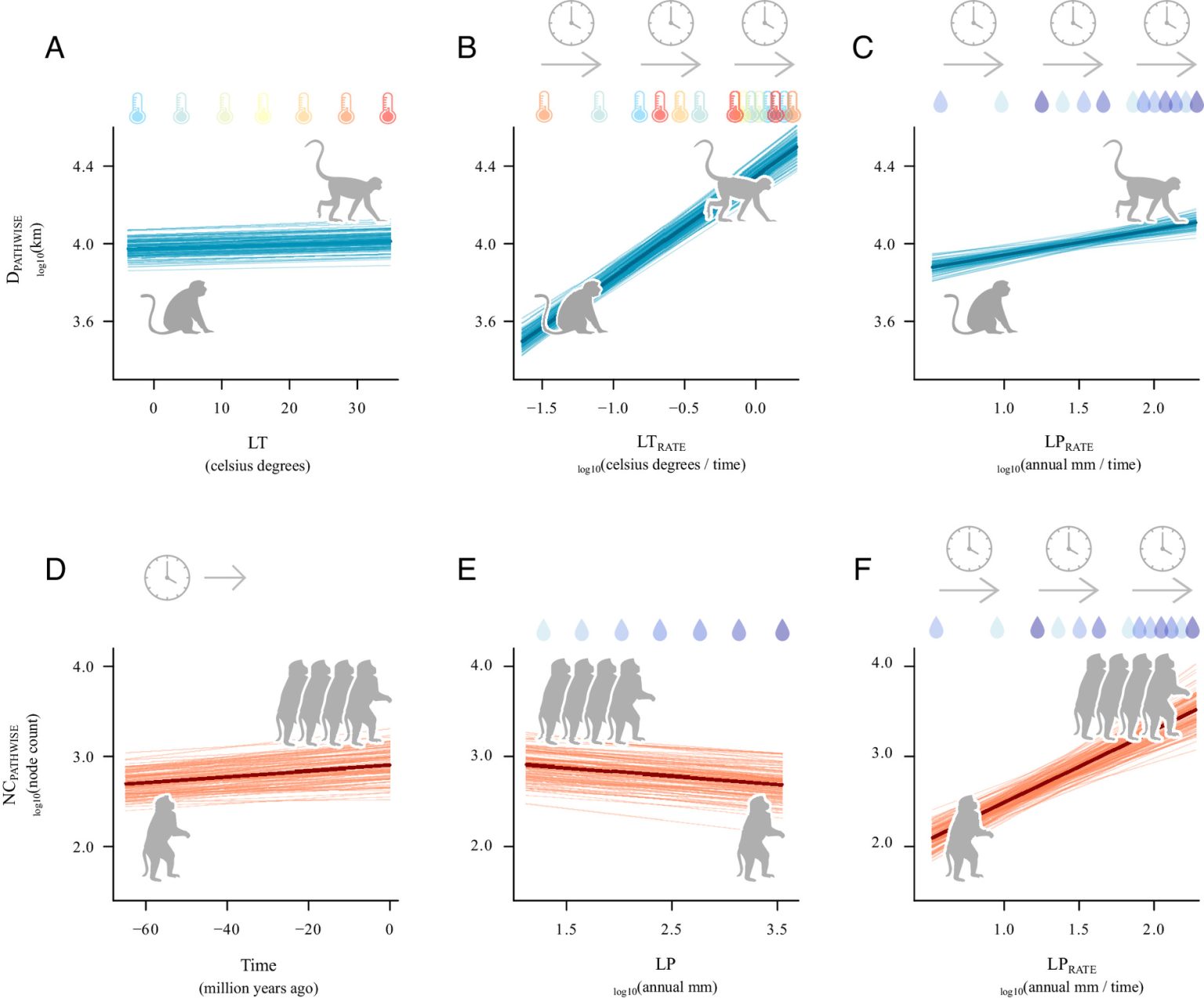

遷徙距離與環境惡劣速度高度相關

圖展示了靈長類如何在不同氣候變化速度下遷徙與演化:

(A) 當地氣溫越高,靈長類的遷徙距離(DPATHWISE)也越長,代表牠們會走得更遠。

(B) 氣溫變化速度(LTRATE)越快,靈長類的遷徙距離也越長,顯示快速氣候變遷迫使牠們大規模遷徙。

(C) 降雨變化速度(LPRATE)同樣推動更長的遷徙距離。

(D) 隨著時間演進,演化分支數(NCPATHWISE)持續增加,反映靈長類物種多樣化的累積過程。

(E) 當地降雨量(LP)則和分支數呈負相關,顯示穩定、潮濕的環境反而減少了新物種的出現。

(F) 但當降雨變化速度加快(LPRATE),分支數顯著增加,顯示氣候不穩定促進了物種分化。圖/(PNAS)

靈長類的遷徙距離與環境變化速度息息相關。當氣候快速惡化時,牠們被迫遠距離遷徙,平均可達 561 公里;若只在相似但不穩定的環境中轉換,遷徙距離則縮短至 137 公里。這種不斷的遷徙與分化,推動了靈長類多樣性的形成。

研究作者強調,這項發現不僅重寫了靈長類的起源故事,也對現今物種面對氣候變遷提供了啟示。正如古代靈長類在嚴酷環境下展現韌性,現代靈長類的存續,也將取決於牠們應對快速環境變化的能力。