鬣狗這種動物大家想必非常熟悉,它可是名聲在外的草原二哥,除了獅子以外,它們可以說是在草原上橫著走的,沒有一個生物敢招惹它們。有時在人多勢重的情況下,它們還會組團欺負落單的獅子。

雖然它們跟獅子一樣都是大型食肉動物,具有很強的戰鬥力,十分威風。但是草原二哥的名聲貌似在人類的眼裡並不好;

這是因為它們經常不注意自己的形象、本身長得就丑還經常蓬頭垢面,其次就是這種動物的外形和叫聲比較猥瑣,最後就是它們獵殺其他動物的方式讓人類覺得很殘忍;

畢竟人類的審美點鬣狗都沒有,因此它們的名聲不好。人們也叫它們為“往死掏”,或者是“掏缸狗”。

鬣狗在草原上的品種有四個,但大家最為常見的就是斑點鬣狗,也最屬它們凶悍。

鬣狗跟獅子一樣屬於群居動物,一般它們的團體比較大,有時會多達80個個體聚集在一起,雖然單個鬣狗打不過獅子,但這樣龐大的團隊在捕食方面甚至比獅群還要高效;

而且鬣狗有一個非常重要的特點就是它們的耐力非常好,適合長距離的奔襲、圍堵獵物,下起手來沒有任何的規則,咬到哪裡是哪裡,因此只要是被它們盯上的動物,一般都很難逃脫,結構就是被一頓亂掏。

由於鬣狗的咬合力非常強大,而且它們的胃酸也很強勁,因此鬣狗的進食現場一般都是干乾淨淨,連骨頭渣子都找不到;

而且這種生物在食物匱乏的時候,跟禿鷹一樣還能食用腐肉,因此它們的生存能力要比獅子好得多,也是草原上了垃圾清理者。可以說成群的鬣狗待在一起,基本上沒啥弱點。

雖說獅子們經常會搶鬣狗的食物(鬣狗捕食效率更高),但一般都不會主動去獵殺鬣狗,畢竟強龍不壓地頭蛇,獅子只是為了討口飯吃而已。

以上就是鬣狗的基本情況,如果不幸遭遇它們,還真的不如被獅子一口咬死呢。

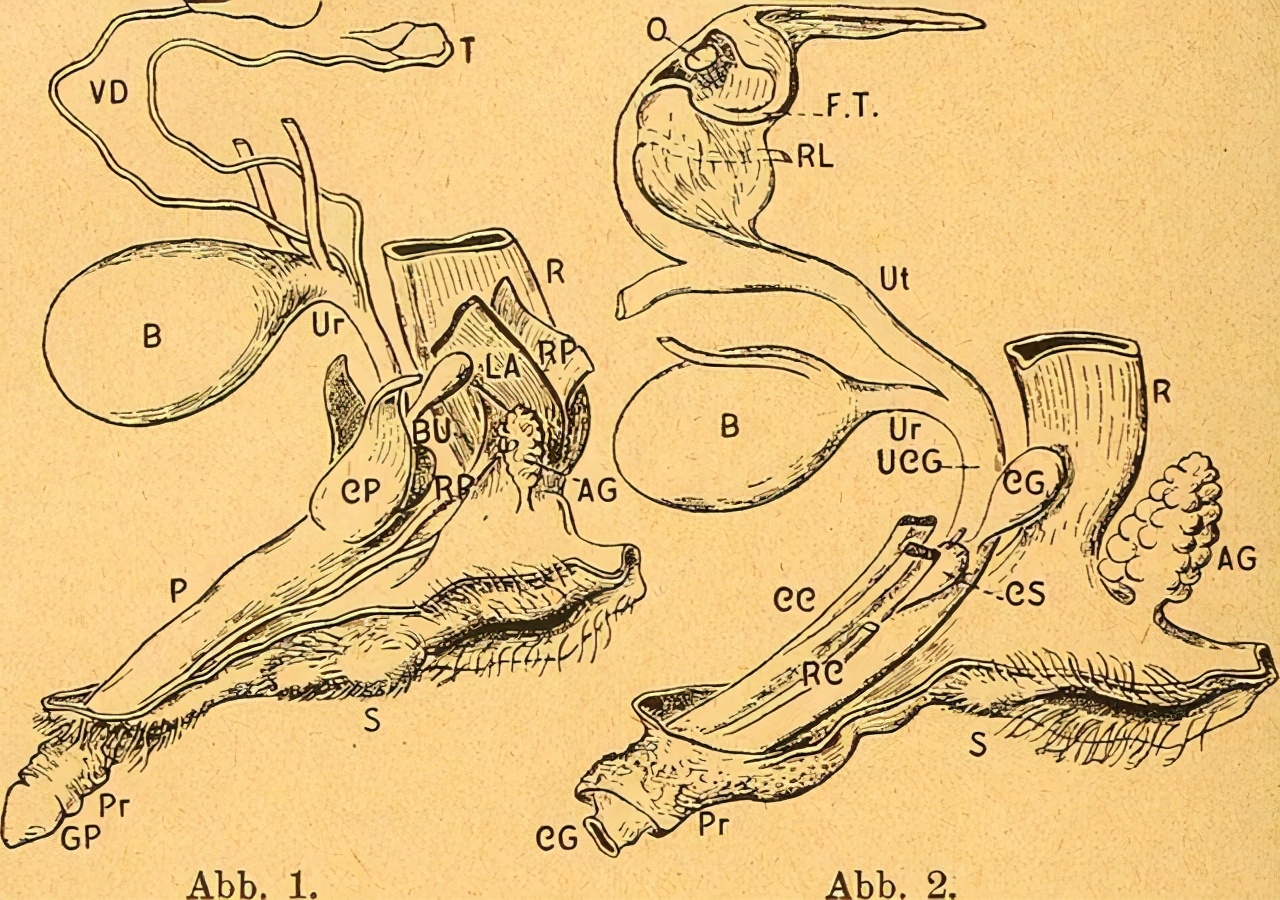

這種動物最為奇特的地方就是它們的交配生殖方面。在人們以前對鬣狗不怎麼瞭解的時候,大部分的人都認識這種哺乳動物是雌雄同體的。

因為僅僅從外觀上來看,你就會發現在一個鬣狗的群體中,所有每一個個體體外都外掛一個雄性的生殖器,所以看起來都是雄性。

但最後深入地瞭解以後才發現,鬣狗的雌性已經進化的非常雄性化了,而且比雄性還要雄性。

我們知道鬣狗是群居動物,群居動物都有嚴格的社會制度,那麼鬣狗的群體中就一直保持了母系氏族制度,簡單地說就是以雌性為尊。

雌性的社會地位一般都非常高,在一個種群中,地位最低的雌性往往都比地位最高的雌性高出許多。

那麼為了維持雌性在種群中的絕對領導地位,因此雌性鬣狗的體型也比雄性大,肌肉更加發達,而且戰鬥力、攻擊性都比雄性強很多。

這就是典型的雌性雄性化,不僅如此在交配繁衍這件事上,雌性也具有了主導地位,而且它們也長出了和雄性在外觀上幾乎完全一致的生殖器官。

上圖就可以清楚地看到,左邊的雄性,右邊是雌性,從外觀上看難以區分。

也就是說,雌性進化出了雄性的生殖器官,但是功能跟雄性的不一樣,雌性的生殖器依然具有著排泄、交配、和生育三位一體的能力。

但是由於在外觀上和雄性一致,這就導致了雌性在交配和生殖時非常困難。

首先是交配的成功率就很低,這個很好理解,

你想下,兩個人手裡各拿一根木棍,相隔一米遠,然後兩個人互相靠近,讓你們把棍尖準確地頂在一起,這其實還是比較困難的,需要長期訓練才能達到每一次都成功。

而且鬣狗的情況比這還要難,畢竟手要靈活得多。鬣狗應該像是兩個帕金森患者手裡拿木棍的情形,因此年輕的雄性鬣狗在交配方面要做出巨大的努力,它們至少要在這件事上訓練幾個月才能準確的找到對的位置。

雄性鬣狗在完成了自己的職責以後,接下來就是雌性受苦的時候了。因為它進化出來的雄性生殖器本身就不適合繁殖,因為這個開口只有2.5釐米。

這就跟鑽管道一樣,結果就像兩種情況,鑽管道的人被憋死,管道被撐破。

你想下,一個幾公斤的幼崽要想從狹窄的管道中鑽出來,就會給造成巨大的疼痛,因此有些年輕的雌性會因為難生育而死亡。

而且幼崽在出生的過程中,被憋死的概率高達60%。但一回生二回熟,只要經歷了一次,接下來就容易多了,就不會有生命危險了。

那麼雌性鬣狗為什麼會進化出如此奇怪的特徵呢?

原因是為了保持絕對的種族地位,而出現的進化副產品。雌性為了能夠在種群中保持較高的地位,它們的體內往往會具有非常高的雄性激素,來保證它們有更強壯的身體以及更加猛烈的進攻性。

而且在社會地位中最高的雌性它們體內的雄性激素也最高,它們後代體內的激素也越高,生出來以後地位也就越高。

但是如此之高的雄性激素水平也就導致了鬣狗的雌性具有了雄性化的特徵。但卻給自己帶來了生育上的風險。

果真這種生物還是比較奇葩的,不僅僅是外表,行為,就連生育方式也讓人覺得難以接受,它們的奇怪正是它們壞名聲的來源。

如果這種生物長得漂亮、行為不殘忍,我們人類也會像歌頌獅子一樣歌頌草原二哥的。